Urban Center Metropolitano

- TORINO 1995

- Torino industriale

- Dismissione Urbana

- Ripensare la città

- Piano Regolatore Generale

- Piani Strategici

- Progetti Speciali

- Programmi europei

- Grandi eventi

- MOBILITA'

- Accessibilità

- Ferrovia e TAV

- SFM e stazioni urbane

- Trasporto pubblico

- Pedonalizzazioni e parcheggi

- Passerelle e collegamenti

- Muoversi in città

- CULTURA

- La cultura nel restauro

- Da industria a cultura

- Rinnovamenti

- SERVIZI

- Formazione e Salute

- Sport e eredità olimpica

- Luoghi di culto

- Servizi metropolitani

- NUOVE IDENTITA'

- Residenze ed alberghi

- Commercio e terziario

- Uffici

- RIGENERAZIONE URBANA

- Programmi

- Abitare sociale

- Case del quartiere

- Spazi pubblici

- AMBIENTE

- Fiumi

- Ambiente metropolitano

- Parchi urbani

- Parchi industriali

- Basse di Stura

- Agricoltura in città

- TORINO UNIVERSITARIA

- Sistema universitario

- Nuove sedi

- Servizi universitari

- Servizi in progetto

INFO

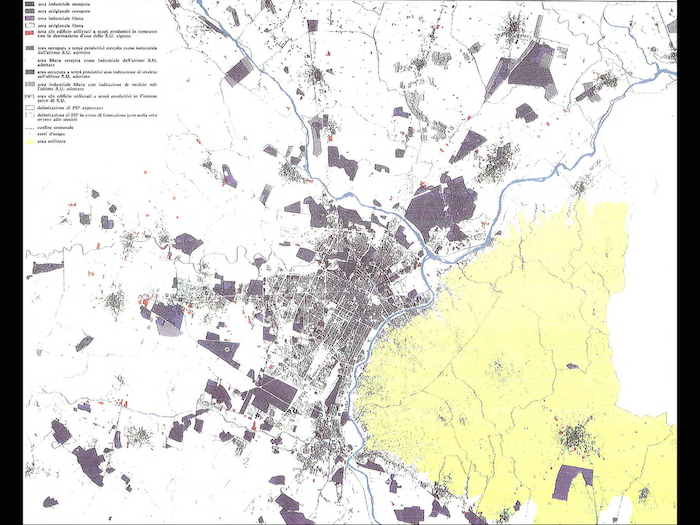

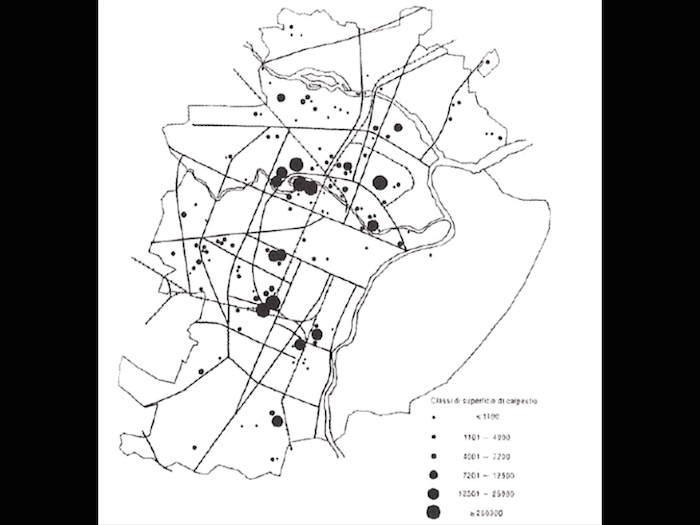

INFO "Sistema della produzione industriale a Torino e area metropolitana, 1975"

"Sistema della produzione industriale a Torino e area metropolitana, 1975" "L'area produttiva di Fiat Ferriere, Michelin, Paracchi, Savigliano (oggi Spina 3), 1975"

"L'area produttiva di Fiat Ferriere, Michelin, Paracchi, Savigliano (oggi Spina 3), 1975" "Principali aree produttive in dismissione, 1989"

"Principali aree produttive in dismissione, 1989" "Area Teksid, foto di B. Biamino"

"Area Teksid, foto di B. Biamino"Nella seconda metà degli anni'70, la parabola ascendente dello sviluppo urbano e industriale della città si interrompe: è il momento in cui si rende visibile l'entrata in crisi del modello socioeconomico della città-fabbrica. Diversi importanti stabilimenti cominciano a chiudere, lasciando senza una funzione porzioni enormi di suoli produttivi in aree centrali del tessuto urbano.

INFO

INFO "Lingotto, 1982, foto di B. Biamino"

"Lingotto, 1982, foto di B. Biamino" "Lingotto, 1982, foto di B. Biamino"

"Lingotto, 1982, foto di B. Biamino" "Lingotto, Renzo Piano, 1983-2003, foto di M. D'Ottavio"

"Lingotto, Renzo Piano, 1983-2003, foto di M. D'Ottavio"La sospensione della produzione al Lingotto nel 1982 rappresenta un punto di svolta significativo per Torino, la chiusura di un ciclo e l'apertura di una nuova stagione di lavoro sulla città. La rifunzionalizzazione del manufatto industriale durerà vent'anni, e anticiperà per molti versi le tante traiettorie del processo di ripensamento della città.

INFO

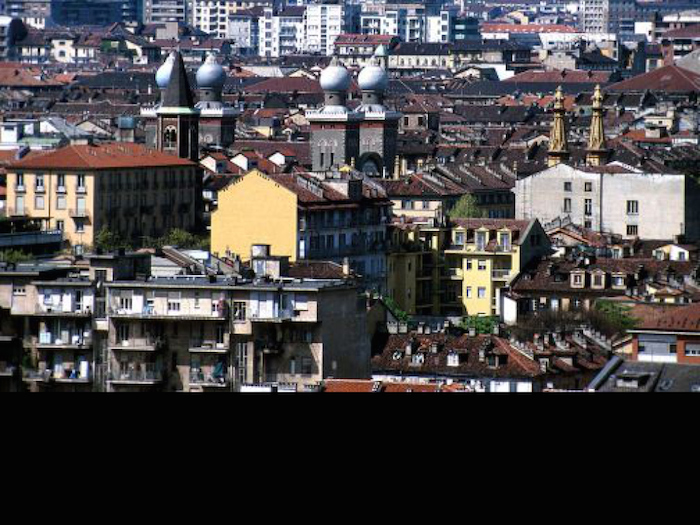

INFO "Nuove identità urbane, foto di M. D'Ottavio"

"Nuove identità urbane, foto di M. D'Ottavio"A partire dai primi anni '90 si pongono le basi e si costruiscono gli strumentiper la definizione di una nuovaidea di sviluppo urbano. Siimmagina una Torino europea, competitiva e innovativa, orientata verso un'economia della conoscenza, interessata a recuperare la propria dimensione culturale e sociale, e impegnata in una profonda ridefinizione della propria organizzazione fisica.

INFO

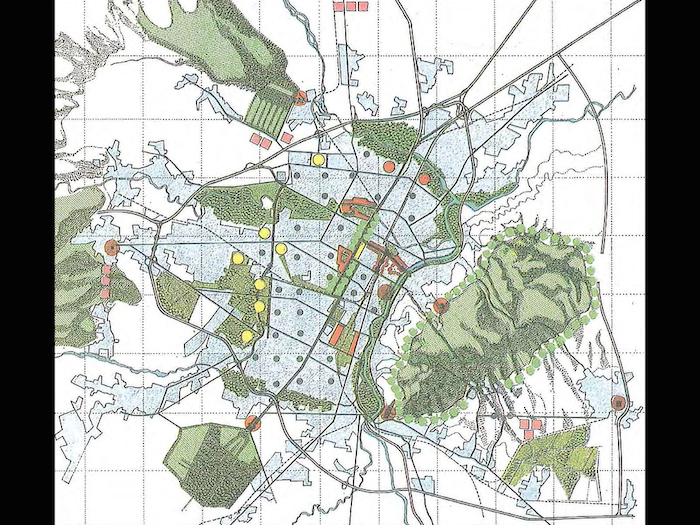

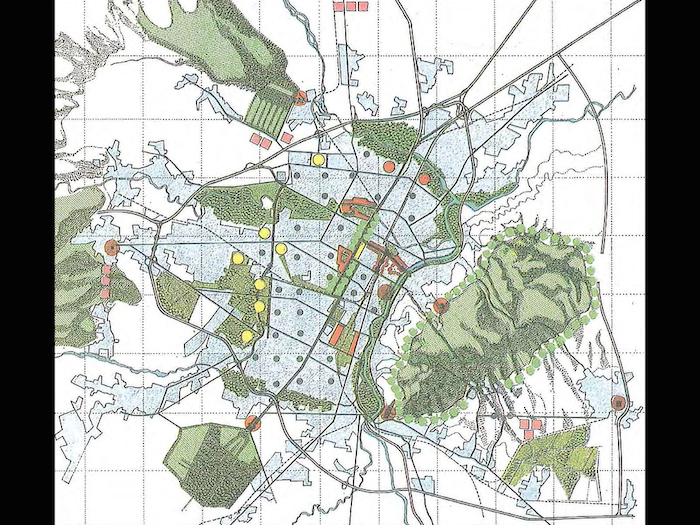

INFO "PRG Schema Direttore, Gregotti&Cagnardi, 1995"

"PRG Schema Direttore, Gregotti&Cagnardi, 1995" "PRG Spina Centrale, Gregotti&Cagnardi, 1995"

"PRG Spina Centrale, Gregotti&Cagnardi, 1995" "Spina Centrale, 1995-2012, foto di M. D'Ottavio"

"Spina Centrale, 1995-2012, foto di M. D'Ottavio" "Spina centrale, 1995-in corso, foto di M. D'Ottavio"

"Spina centrale, 1995-in corso, foto di M. D'Ottavio"Il PRG è uno degli strumenti che più da vicino accompagnano la transizione postfordista della città, ridefinendone principalmente gli assetti fisici. Si interviene attraverso alcune strategie chiave - il recupero della città storica, il riuso delle aree industriali e la riorganizzazione infrastrutturale -, e alcune grandi progettualità - la Spina Centrale, corso Marche e l'asse del Po.

INFO

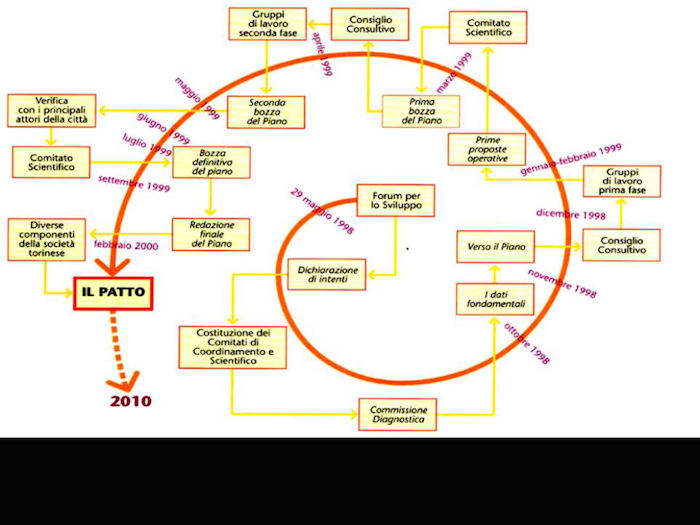

INFO "I Piano Strategico, Associazione Torino Internazionale, 1998-2000"

"I Piano Strategico, Associazione Torino Internazionale, 1998-2000" "II Piano Strategico, Associazione Torino Internazionale, 2006"

"II Piano Strategico, Associazione Torino Internazionale, 2006" "II Piano Strategio, Associazione Torino Internazionale/Strategica, 2015"

"II Piano Strategio, Associazione Torino Internazionale/Strategica, 2015"Dal 1998 a Torino si lavora sulla costruzione del Piano strategico, un programma nel quale si fissano gli obiettivi di sviluppo per il futuro e si indicano i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungerli nel tempo. Giunto ormai alla sua terza edizione, il Piano Strategico ha operato aggregando gli attori locali nella costruzione di visioni ed interpretazioni condivise del cambiamento.

INFO

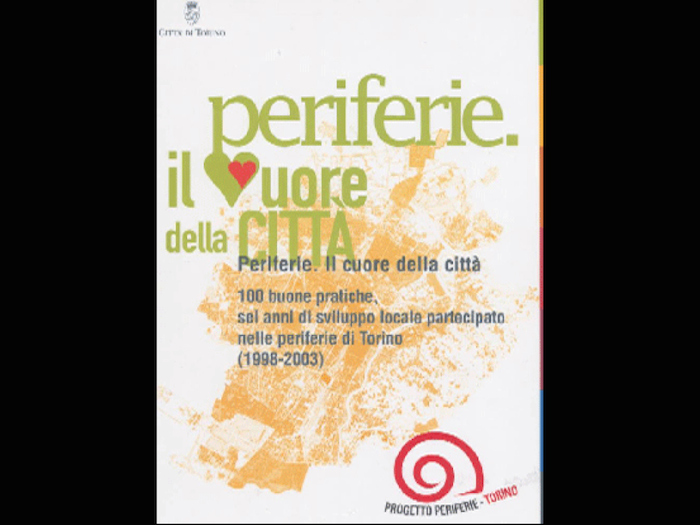

INFO "Progetto Periferie, Città di Torino, 1998,2003"

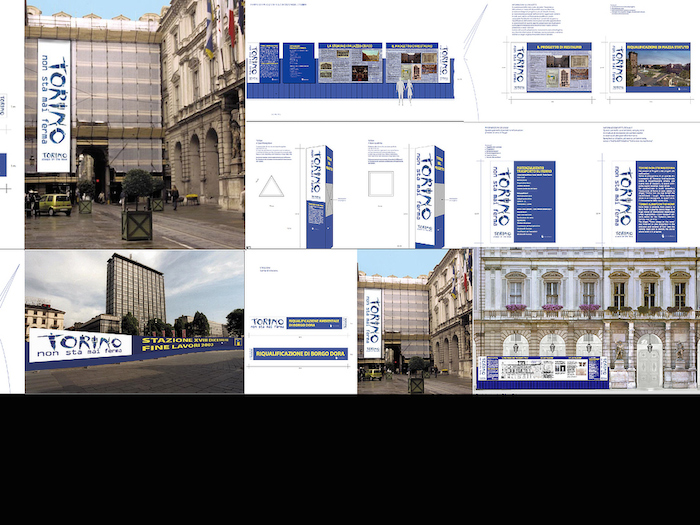

"Progetto Periferie, Città di Torino, 1998,2003" "Campagna"Torino da Scoprire", A. Testa et al., 2001"

"Campagna"Torino da Scoprire", A. Testa et al., 2001" "Campagna"Torino non sta mai ferma", A. Testa ed al., 2002 "

"Campagna"Torino non sta mai ferma", A. Testa ed al., 2002 "Cambiano i modi e le forme dell'azione di trasformazione della città, e a partire dalla fine degli anni 90 si avvia l'esperienza dei Progetti Speciali. Si tratta di politiche urbane integrate ed intersettoriali dedicate a questioni specifiche: in particolare, ci si occuperà di lavorare sulla comunicazione pubblica e sulla rigenerazione di alcune tra le aree più fragili della città.

INFO

INFO "Aree della programmazione europea"

"Aree della programmazione europea" "Porta Palazzo"

"Porta Palazzo" "San Salvario"

"San Salvario" "Via Artom, foto di M. D'Ottavio"

"Via Artom, foto di M. D'Ottavio"I programmi europei di recupero urbano hanno avuto un ruolo cruciale nel processo di trasformazione della città, mettendo a disposizione dell'amministrazione risorse finanziarie importanti per lo sviluppo di azioni integrate di rigenerazione urbana. Tra le tematiche al centro la riqualificazione fisica degli spazi ma anche la dimensione socioeconomica e lo sviluppo locale.

INFO

INFO "Giochi olimpici invernali, 10-26 febbraio 2006"

"Giochi olimpici invernali, 10-26 febbraio 2006" "Esperienza Italia, 17 marzo - 20 novembre 2011"

"Esperienza Italia, 17 marzo - 20 novembre 2011"Un capitolo importante della storia urbana recente di Torino riguarda i grandi eventi, e gli effetti che hanno saputo generare sul sistema locale a livello economico, fisico e sociale. Eventi come le Olimpiadi invernali del 2006 e il Centocinquantenario dell'Unità d'Italia hanno contribuito a modificare la percezione della città da parte degli stessi abitanti, oltre da parte di visitatori e i turisti.

INFO

INFO "Tangenziale nord, ATIVA, 1973-1984"

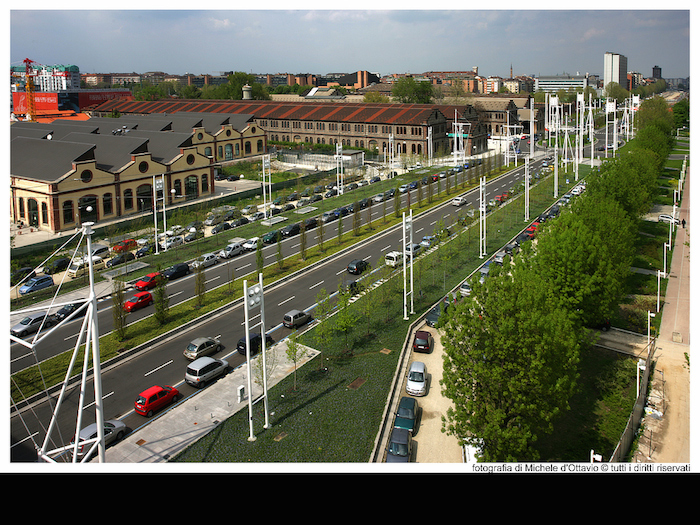

"Tangenziale nord, ATIVA, 1973-1984" "Spina centrale, Gregotti Associati, Città di Torino, 1987-2015"

"Spina centrale, Gregotti Associati, Città di Torino, 1987-2015"La riconfigurazione dell’assetto urbano e territoriale di Torino si fonda sul rafforzamento del suo grande telaio infrastrutturale a scala metropolitana, l’anello tangenziale realizzato sul finire degli anni sessanta, connesso ai principali assi di accesso e attraversamento della città. Di questi, la Spina centrale è la nuova dorsale urbana, che coprendo il piano del ferro preesistente attraversa Torino da nord a sudper 10 km, ricucendo parti di città divise per decenni.

INFO

INFO "Passante Ferroviario, 1986-in corso di realizzazione"

"Passante Ferroviario, 1986-in corso di realizzazione" "Linea TAV-TAC, LTF, in corso di realizzazione"

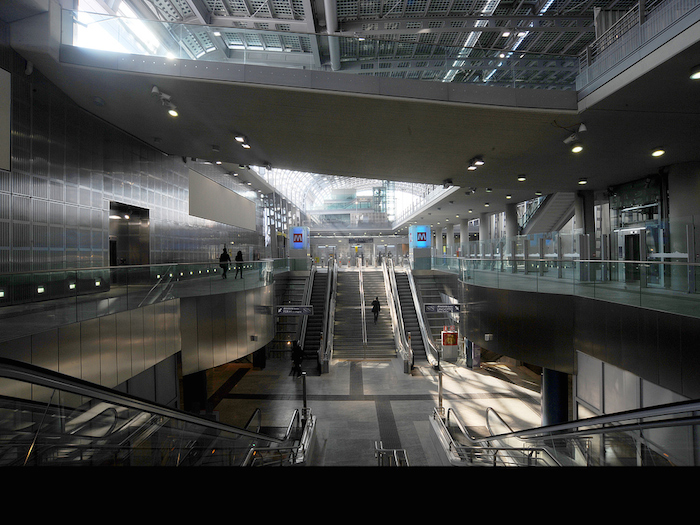

"Linea TAV-TAC, LTF, in corso di realizzazione" "Stazione Torino Porta Susa, AREP (capogruppo), S. D’Ascia, A. Magnaghi, 2002-2012, corso Bolzano, corso Inghilterra"

"Stazione Torino Porta Susa, AREP (capogruppo), S. D’Ascia, A. Magnaghi, 2002-2012, corso Bolzano, corso Inghilterra"Il sistema infrastrutturale torinese ha la sua dorsale nel passante ferroviario, la linea interrata che per 13 km - di cui oltre 8 in galleria - taglia la città da nord a sud. Funzionale al potenziamento del nodo torinese, e alla implementazione di importanti progetti infrastrutturali come il Sistema Ferroviario Metropolitano e l’alta capacità e velocità ferroviaria Torino-Lione, il passante individua nella nuova stazione di Torino Porta Susa il suo principale hub.

INFO

INFO "Sistema Ferroviario Metropolitano, Agenzia Mobilità Metropolitana Torino, 1999-in corso"

"Sistema Ferroviario Metropolitano, Agenzia Mobilità Metropolitana Torino, 1999-in corso" "Stazione Torino Porta Nuova, M. Tamino, L. Moretto (riqualificazione), 2000-2009, piazza Carlo Felice, via Nizza, via Sacchi"

"Stazione Torino Porta Nuova, M. Tamino, L. Moretto (riqualificazione), 2000-2009, piazza Carlo Felice, via Nizza, via Sacchi" "Stazione di Grugliasco, RFI, Regione Piemonte, Città di Grugliasco, 2011, corso Adriatico"

"Stazione di Grugliasco, RFI, Regione Piemonte, Città di Grugliasco, 2011, corso Adriatico"L'apertura del passante nel 2012 ha permesso l'entrata in funzione del Sistema Ferroviario Metropolitano, servizio regionale organizzato attorno a 8 linee e 93 stazioni, che a Torino è accessibile da cinque stazioni urbane (Lingotto, Porta Susa, Porta Nuova, RebaudengoFossata, Stura). L’obiettivo del progetto è incentivare la mobilità a medio e corto raggio, agevolando l’interscambio tra diverse linee e differenti sistemi di trasporto.

INFO

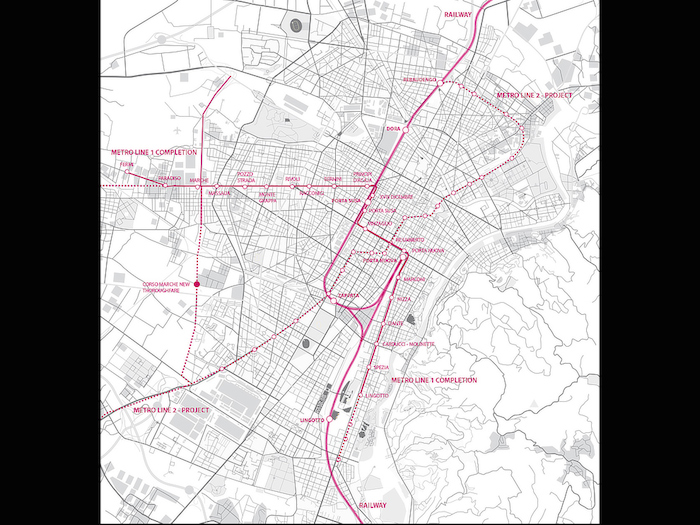

INFO "Tracciato della linea 1 e 2 della metropolitana di Torino"

"Tracciato della linea 1 e 2 della metropolitana di Torino"Con la realizzazione della prima linea della metropolitana, Torino ha aggiunto un importante tassello nelle strategie per la mobilità sostenibile urbana e territoriale. Prima metropolitana automatica d’Italia, quella torinese corre dalla stazione Bengasi (in corso di realizzazione) a Collegno. è in corso la progettazione della seconda linea, che collegherà la zona nord con quella sud di Torino.

INFO

INFO "Via Garibaldi pedonalizzata, Divisione Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino, 1979"

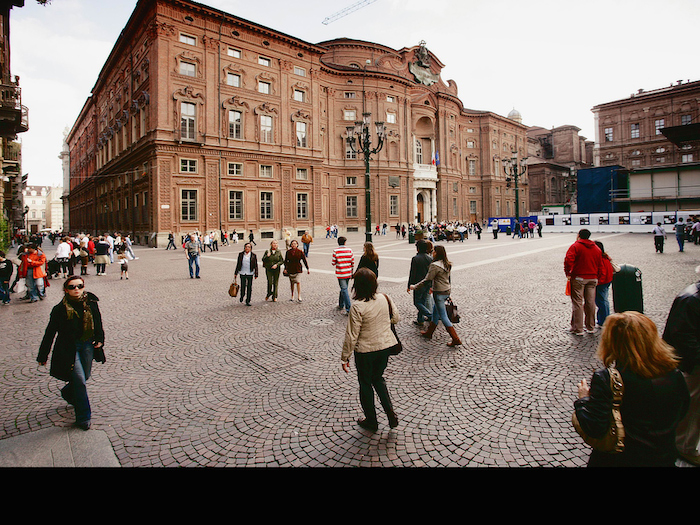

"Via Garibaldi pedonalizzata, Divisione Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino, 1979" "Piazza Palazzo di Città, Divisione Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino, 1995"

"Piazza Palazzo di Città, Divisione Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino, 1995" "Piazza Valdo Fusi, M. Crotti et al., 1997-2005"

"Piazza Valdo Fusi, M. Crotti et al., 1997-2005" "Piazza Castello, Divisione Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino, 2000"

"Piazza Castello, Divisione Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino, 2000" "Piazza Vittorio Veneto, V. Riccato, M. Virano et al., 2000-2007"

"Piazza Vittorio Veneto, V. Riccato, M. Virano et al., 2000-2007" "Piazza San Carlo, Divisione Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino, 2000-2007"

"Piazza San Carlo, Divisione Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino, 2000-2007" "Piazza Carignano, Divisione Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino, 2000-2007"

"Piazza Carignano, Divisione Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino, 2000-2007" "Via Lagrange, Divisione Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino, 2008"

"Via Lagrange, Divisione Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino, 2008"La nuova identità postindustriale di Torino parte dalle piazze del centro: molte di queste nel corso degli anni novanta vengono pedonalizzate e restaurate. La riqualificazione degli spazi pubblici è la prima mossa per iniziare a costruirne un’immagine di città di cultura e d’arte. Allo stesso tempo, alla pedonalizzazione di strade e piazze corrisponde la realizzazione di numerosi parcheggi sotterranei nel centro cittadino.

INFO

INFO "Passerella Chiaves, Whitby Bird&Partners et al., 2001-2003, piazza Chiaves-corso Casale"

"Passerella Chiaves, Whitby Bird&Partners et al., 2001-2003, piazza Chiaves-corso Casale" "Passerella olimpica, Hugh DuttonAssociés, 2003-2005, via Giordano Bruno 181"

"Passerella olimpica, Hugh DuttonAssociés, 2003-2005, via Giordano Bruno 181" "Risalita al Castello di Rivoli, Eric Hubmann& Andreas VassArchitekten, 2002-2010, piazzale Mafalda di Savoia-piazza Bollani, Rivoli"

"Risalita al Castello di Rivoli, Eric Hubmann& Andreas VassArchitekten, 2002-2010, piazzale Mafalda di Savoia-piazza Bollani, Rivoli" "Passerella Franco Mellano, Settore Ponti e Vie d’Acqua, Divisione Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino, 2008-2010, corso Verona-lungo Dora Firenze"

"Passerella Franco Mellano, Settore Ponti e Vie d’Acqua, Divisione Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino, 2008-2010, corso Verona-lungo Dora Firenze"La riqualificazione dello spazio pubblico passa anche per la progettazione di collegamenti pedonali che dialoghino con elementi del paesaggio. Passerelle che collegano sponde del Po o della Dora (quest’ultima in fase di riscoperta dopo decenni di uso a scopi industriali), oppure quartieri cittadini a lungo divisi dalla ferrovia, dove le Olimpiadi lasciano un segno indelebile. O ancora, sistemi di risalita meccanizzati per connettere un castello al suo antico borgo.

INFO

INFO "[To]Bike, Bike Sharing a Torino"

"[To]Bike, Bike Sharing a Torino"Zona a traffico limitato, la rete di piste ciclabili, bike e car sharing, il Biglietto Integrato Piemonte: sono alcuni tra i numerosi strumenti messi in campo per implementare il progetto di mobilità sostenibile nell’area metropolitana torinese, che punta al miglioramento dell’accessibilità alle diverse funzioni urbane, oltre alla riduzione dell’inquinamento e della congestione.

INFO

INFO "Museo di Arte Contemporanea al Castello di Rivoli, A. Bruno, 1978-1984, 1981-1995, piazza Mafalda di Savoia, Rivoli (foto di Studio Bruno)"

"Museo di Arte Contemporanea al Castello di Rivoli, A. Bruno, 1978-1984, 1981-1995, piazza Mafalda di Savoia, Rivoli (foto di Studio Bruno)" "Museo di Antichità, Gabetti & Isola, G. Drocco, E. Moncalvo, 1982-1984, via XX settembre 88c (foto di Václav Sédy)"

"Museo di Antichità, Gabetti & Isola, G. Drocco, E. Moncalvo, 1982-1984, via XX settembre 88c (foto di Václav Sédy)" "Palazzo Carignano, A. Bruno, 1984-1994, via Accademia delle Scienze 5 "

"Palazzo Carignano, A. Bruno, 1984-1994, via Accademia delle Scienze 5 " "Palazzina di Caccia di Stupinigi, Gabetti & Isola, M. Momo, G. Bellezza, 1986-2011, Stupinigi (foto di Ernani Orcorte)g"

"Palazzina di Caccia di Stupinigi, Gabetti & Isola, M. Momo, G. Bellezza, 1986-2011, Stupinigi (foto di Ernani Orcorte)g" "Museo Nazionale del Cinema, G. Gritella, F. Confino, 1994-2000, via Montebello 20 "

"Museo Nazionale del Cinema, G. Gritella, F. Confino, 1994-2000, via Montebello 20 " "Reggia di Venaria Reale, Maire Engineering, G. Aulenti, C. Volpiano et al., 1997-2007, piazza della Repubblica, Venaria Reale"

"Reggia di Venaria Reale, Maire Engineering, G. Aulenti, C. Volpiano et al., 1997-2007, piazza della Repubblica, Venaria Reale" "Museo Civico di Arte Antica a Palazzo Madama, C. Viano, D. Giachello et al., 1998-2006, piazza Castello"

"Museo Civico di Arte Antica a Palazzo Madama, C. Viano, D. Giachello et al., 1998-2006, piazza Castello" "Museo Diocesano, C. Momo, M. Momo et al., 2000-2010, piazza San Giovanni "

"Museo Diocesano, C. Momo, M. Momo et al., 2000-2010, piazza San Giovanni " "Museo di Arte Orientale, A. Bruno, 2002-2008, via San Domenico 11"

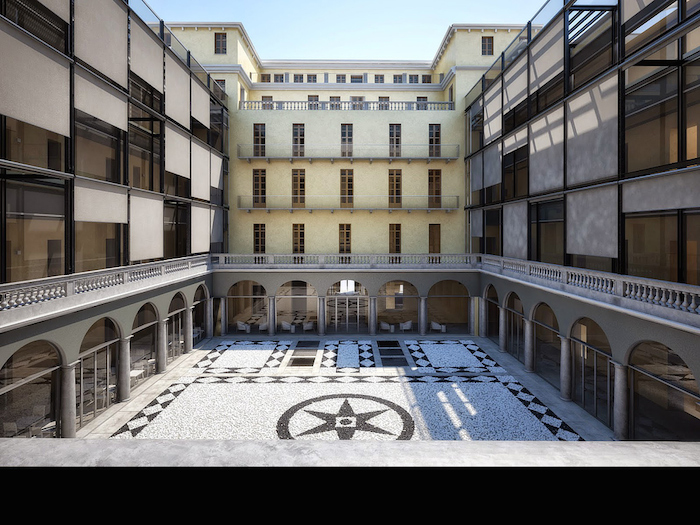

"Museo di Arte Orientale, A. Bruno, 2002-2008, via San Domenico 11" "Nuova Galleria Sabauda-Polo Reale, Studio Albini Associati, OBR srl et al., 2004-2014, via XX settembre 86"

"Nuova Galleria Sabauda-Polo Reale, Studio Albini Associati, OBR srl et al., 2004-2014, via XX settembre 86" "Teatro Carignano, P. Marconi, Base Engineering srl et al., 2005-2007, piazza Carignano 6 (foto di Carlo Spinelli)"

"Teatro Carignano, P. Marconi, Base Engineering srl et al., 2005-2007, piazza Carignano 6 (foto di Carlo Spinelli)" "Museo Diffuso della Resistenza, N!03, 2005, corso Valdocco 4/a"

"Museo Diffuso della Resistenza, N!03, 2005, corso Valdocco 4/a" "Museo Egizio, Isolarchitetti Srl, C. Aymonino, P. Marconi et al., 2007-2015 (immagine di Isolarchitetti srl)"

"Museo Egizio, Isolarchitetti Srl, C. Aymonino, P. Marconi et al., 2007-2015 (immagine di Isolarchitetti srl)"Nel 1984 l’inaugurazione del Museo d’Arte Contemporanea nel restaurato Castello di Rivoli segna l’inizio di un percorso decisivo per la ridefinizione dell’identità di Torino: da ville industrielle a città di cultura e turismo. In questo senso, il restauro e il riuso dei grandi cantieri barocchi e ottocenteschi come contenitori di cultura è carattere peculiare della trasformazione torinese.

INFO

INFO "Fonderie Teatrali Limone, G. Oggioni, F. Fusari, M. Gariboldi et al., 1996-2003, via Pastrengo 88 Moncalieri "

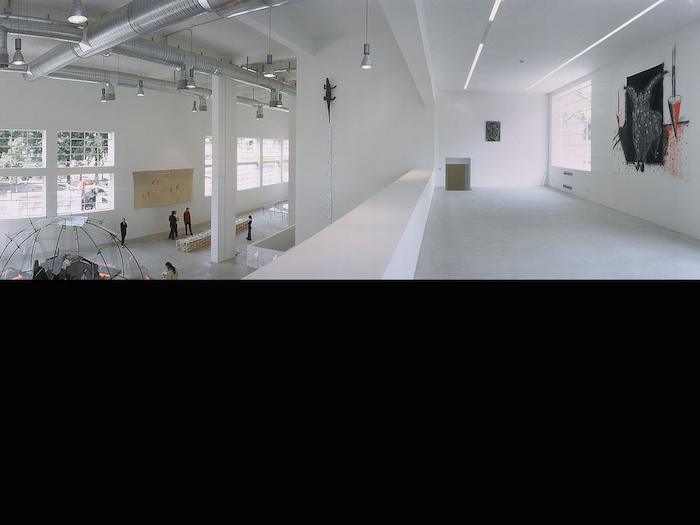

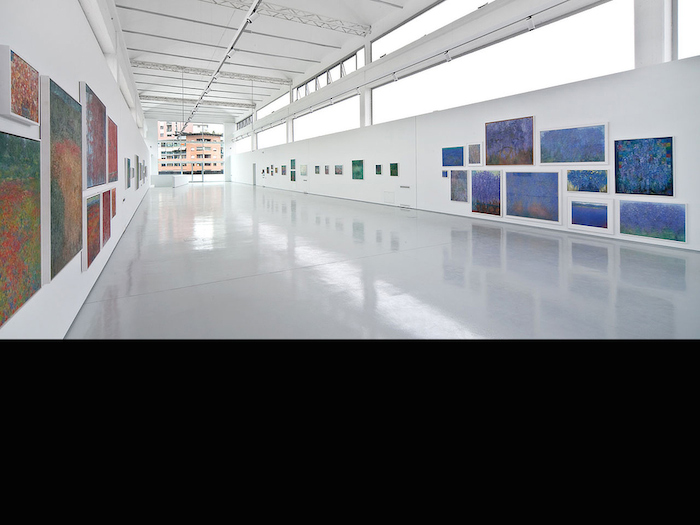

"Fonderie Teatrali Limone, G. Oggioni, F. Fusari, M. Gariboldi et al., 1996-2003, via Pastrengo 88 Moncalieri " "Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Claudio Silvestrin Architects Ltd, J. Hardwick, 1999-2002, via Modane 16"

"Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Claudio Silvestrin Architects Ltd, J. Hardwick, 1999-2002, via Modane 16" "Casa Teatro Ragazzi e Giovani, A. Magnaghi, F. Barrera, C. Fucini et al., 1999-2005, corso Galileo Ferraris 266"

"Casa Teatro Ragazzi e Giovani, A. Magnaghi, F. Barrera, C. Fucini et al., 1999-2005, corso Galileo Ferraris 266" "Fondazione Merz, G. Fassiano, C. Roluti, M. Boggia et al., 2002-2005, via Limone 24"

"Fondazione Merz, G. Fassiano, C. Roluti, M. Boggia et al., 2002-2005, via Limone 24" "Parco Arte Vivente, G. Cosmacini, A. Fassi, P. Gilardi, M. Venegoni, 2002-2009, via Giordano Bruno 31"

"Parco Arte Vivente, G. Cosmacini, A. Fassi, P. Gilardi, M. Venegoni, 2002-2009, via Giordano Bruno 31" "Lavanderia a vapore, A. Besso Marcheis, 2004-2009, via Pastrengo 120 Collegno"

"Lavanderia a vapore, A. Besso Marcheis, 2004-2009, via Pastrengo 120 Collegno" "Museo Ettore Fico, A. Cepernich, 2014, via Francesco Cigna 114"

"Museo Ettore Fico, A. Cepernich, 2014, via Francesco Cigna 114" "Officine Grandi Riparazioni, Cantieri OGR Torino, in corso di realizzazione, corso Castelfidardo 22"

"Officine Grandi Riparazioni, Cantieri OGR Torino, in corso di realizzazione, corso Castelfidardo 22"La progressiva dismissione di molti edifici industriali tra anni ’80 e ’90 mette a disposizione della città un ampio e inatteso patrimonio che si rivela strategico nella costruzione di Torino come città produttrice di cultura. Nuovi luoghi per dare spazio alla ricerca e alla diffusione dell’arte contemporanea, del teatro, della danza, portando nuova linfa in zone che a lungo hanno vissuto con i ritmi della fabbrica.

INFO

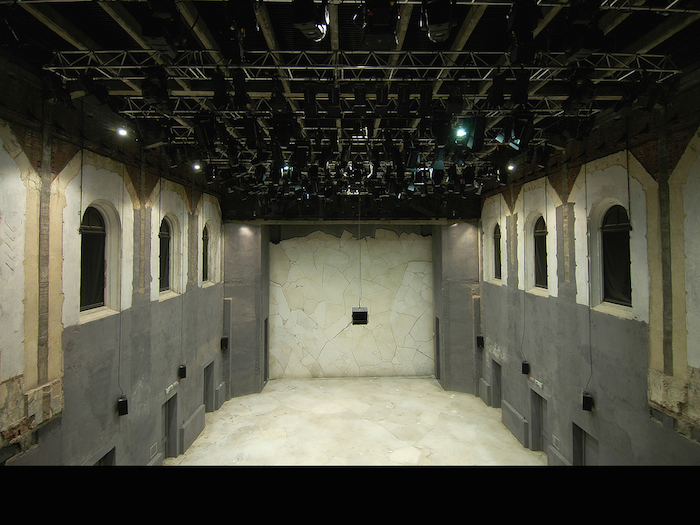

INFO "Teatro Astra, A. Magnaghi, C. Radis, M. Camasso et al., 2003-2005, via Rosalino Pilo 8"

"Teatro Astra, A. Magnaghi, C. Radis, M. Camasso et al., 2003-2005, via Rosalino Pilo 8" "Museo Nazionale dell’Automobile, CZA Cino Zucchi Architetti et al., 2005-2011, corso Unità d’Italia 40"

"Museo Nazionale dell’Automobile, CZA Cino Zucchi Architetti et al., 2005-2011, corso Unità d’Italia 40"Il mutamento dell’immagine urbana di Torino è occasione per alcune istituzioni culturali per rinnovare il proprio volto, dando luogo a ripensamenti radicali delle proprie sedi. è il caso del cinema Astra, che diventa laboratorio teatrale per il Teatro Europeo secondo un intervento architettonico di “archeologia al contrario”, e del Museo Nazionale dell’Automobile, che viene recuperato e ampliato con un raffinato progetto di riqualificazione.

INFO

INFO "Centro diagnostico dell’Ospedale Evangelico Valdese, Studio De Ferrari Architetti, 2000-2001, via Silvio Pellico 38"

"Centro diagnostico dell’Ospedale Evangelico Valdese, Studio De Ferrari Architetti, 2000-2001, via Silvio Pellico 38" "The International School of Turin a Chieri, Baietto Battiato Bianco Architetti Associati, 2005-2010, strada Pecetto 34 Chieri"

"The International School of Turin a Chieri, Baietto Battiato Bianco Architetti Associati, 2005-2010, strada Pecetto 34 Chieri" "Città universitaria della Conciliazione, ATC Torino, ATC Projet.to, Dipradi Politecnico di Torino, 2006-2008, via Fratel Prospero 41 (foto di Michele D’Ottavio)"

"Città universitaria della Conciliazione, ATC Torino, ATC Projet.to, Dipradi Politecnico di Torino, 2006-2008, via Fratel Prospero 41 (foto di Michele D’Ottavio)" "Scuola dell’infanzia, Avventura Urbana, Studio Inar, 2008-2010, via Garibaldi 3/B Vinovo"

"Scuola dell’infanzia, Avventura Urbana, Studio Inar, 2008-2010, via Garibaldi 3/B Vinovo" "Casa Oz, AT Studio Associato, P. Violetto, Prodim, P. Napoli, 2008-2010, corso Moncalieri 262"

"Casa Oz, AT Studio Associato, P. Violetto, Prodim, P. Napoli, 2008-2010, corso Moncalieri 262"Le strutture dedicate all’educazione, i servizi per l’infanzia, quelli sanitari e assistenziali, sono tra i molti interventi pensati per inserirsi agilmente nel tessuto urbano e rispondere in modo funzionale alla domanda di servizi primari. Gli interventi realizzati negli ultimi 20 anni sono anche occasioni utili per sperimentare linguaggi architettonici che coniughino funzionalità e accoglienza.

INFO

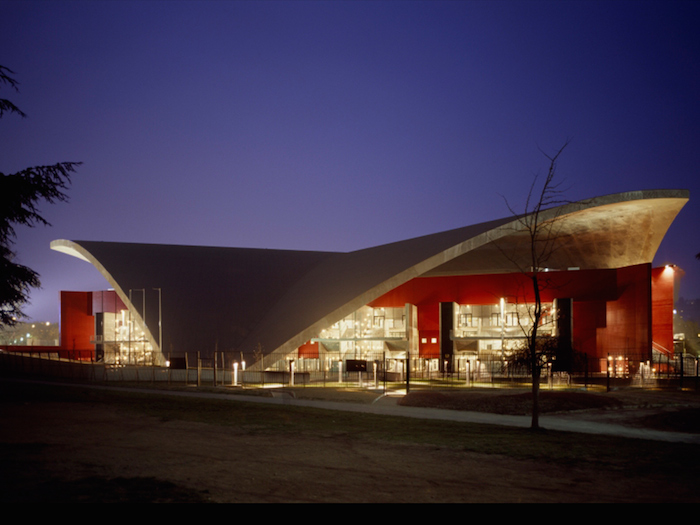

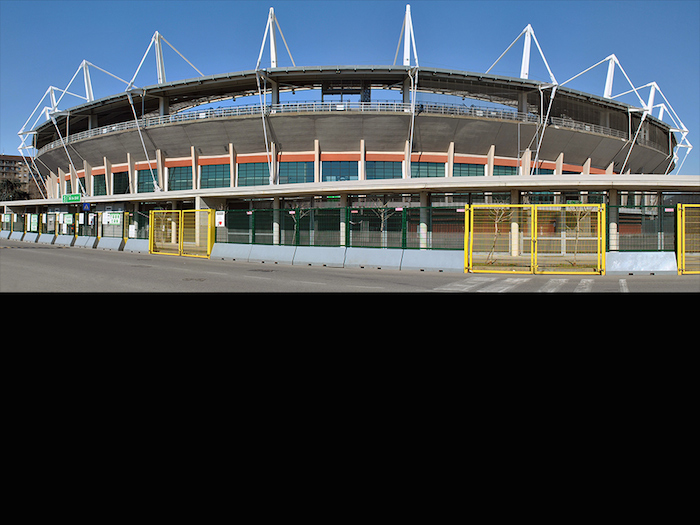

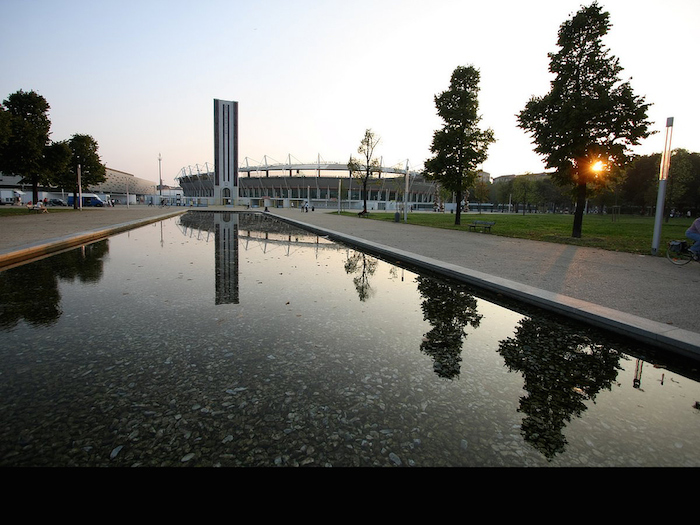

INFO "Palaolimpico, Arata Isozaki & Associates Co. Ltd., P.P. Maggiora-ArchA Spa, 2002-2005, via Filadelfia 82-corso Sebastopoli 123 "

"Palaolimpico, Arata Isozaki & Associates Co. Ltd., P.P. Maggiora-ArchA Spa, 2002-2005, via Filadelfia 82-corso Sebastopoli 123 " "Palazzo del Ghiaccio, Studio De Ferrari Architetti, C. Roluti et al., 2002-2005, via San Remo 67"

"Palazzo del Ghiaccio, Studio De Ferrari Architetti, C. Roluti et al., 2002-2005, via San Remo 67" "Palazzo a Vela, G. Aulenti, A. De Bernardi, 2003-2005, via Ventimiglia 145"

"Palazzo a Vela, G. Aulenti, A. De Bernardi, 2003-2005, via Ventimiglia 145" "Palazzo del Nuoto, Arata Isozaki & Associates Co. Ltd., P.P. Maggiora-ArchA Spa, 2003-2011, via Filadelfia 78 "

"Palazzo del Nuoto, Arata Isozaki & Associates Co. Ltd., P.P. Maggiora-ArchA Spa, 2003-2011, via Filadelfia 78 " "Stadio Olimpico, Studium Service srl, G. Cenna, L. Cenna, Arteco srl, 2004-2005, via Filadelfia, corso Agnelli"

"Stadio Olimpico, Studium Service srl, G. Cenna, L. Cenna, Arteco srl, 2004-2005, via Filadelfia, corso Agnelli" "Palestra per l’arrampicata, E. Ribetti, S. Zanetti, B. Marabotto, 2005-2007, via Braccini 1"

"Palestra per l’arrampicata, E. Ribetti, S. Zanetti, B. Marabotto, 2005-2007, via Braccini 1"I XX Giochi Olimpici Invernali del 2006 sono una grande occasione per accelerare processi di trasformazione urbana già in atto, ma anche per dotare Torino di nuovi impianti sportivi per incentivare discipline olimpiche (il pattinaggio su ghiaccio) o per adeguare quelli esistenti alle nuove norme di sicurezza (lo Stadio Comunale, poi Olimpico), o ancora per ospitare grandi eventi (il Palaolimpico).

INFO

INFO "Ampliamento del cimitero di Grugliasco, M. Carmassi, G. Carmassi, C. Evans et al., 1996-2002, via Cravero 178 Grugliasco "

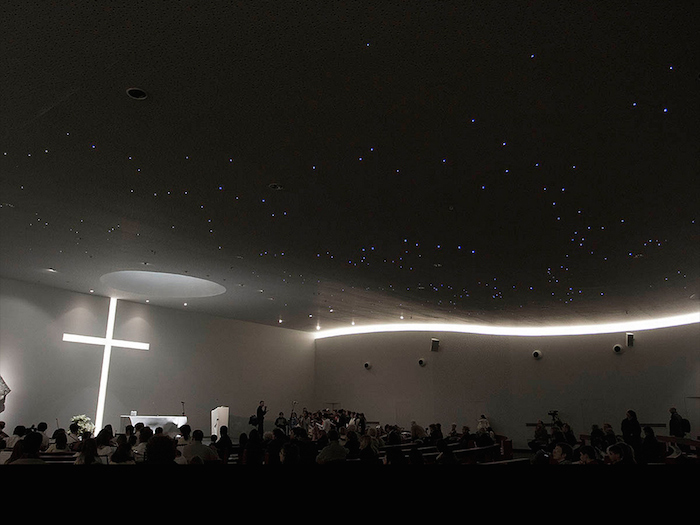

"Ampliamento del cimitero di Grugliasco, M. Carmassi, G. Carmassi, C. Evans et al., 1996-2002, via Cravero 178 Grugliasco " "Chiesa del Santo Volto, M. Botta, 2003-2006, via Val della Torre 11 (foto di Enrico Cano)"

"Chiesa del Santo Volto, M. Botta, 2003-2006, via Val della Torre 11 (foto di Enrico Cano)" "Chiesa Maria Madre dei Giovani, Camerana & Partners, 2009-2012, piazza Borgo Dora 61"

"Chiesa Maria Madre dei Giovani, Camerana & Partners, 2009-2012, piazza Borgo Dora 61" "Ampliamento del cimitero di San Mauro, R. Guidacci, 2011, via Superga San Mauro Torinese"

"Ampliamento del cimitero di San Mauro, R. Guidacci, 2011, via Superga San Mauro Torinese" "Chiesa Ortodossa Romena Quaranta Martiri di Sebaste, mastri del Maramures, 2014, via Papa Giovanni XXIII Moncalieri"

"Chiesa Ortodossa Romena Quaranta Martiri di Sebaste, mastri del Maramures, 2014, via Papa Giovanni XXIII Moncalieri"La disponibilità di aree dismesse offre l’opportunità di realizzare anche nuove chiese: la Diocesi torinese decide di edificare a Spina 3 la chiesa del Santo Volto e gli uffici della Curia, il SERMIG di costruirne una dentro l’ex arsenale militare. Anche gli spazi di risulta ai bordi della città sono preziosi, come dimostra la costruzione della chiesa ortodossa romena su terreni un tempo usati per lo stoccaggio dei carburanti.

INFO

INFO "Environment Park, E. Ambasz, B. Camerana, G. Durbiano e L. Reinerio et al., 1997-2005, via Livorno 60"

"Environment Park, E. Ambasz, B. Camerana, G. Durbiano e L. Reinerio et al., 1997-2005, via Livorno 60" "Centrale di riscaldamento urbano, J. P. Buffi, M. Buffi, Hugh Dutton Associés, 2001-2008, corso Ferrucci-corso Peschiera"

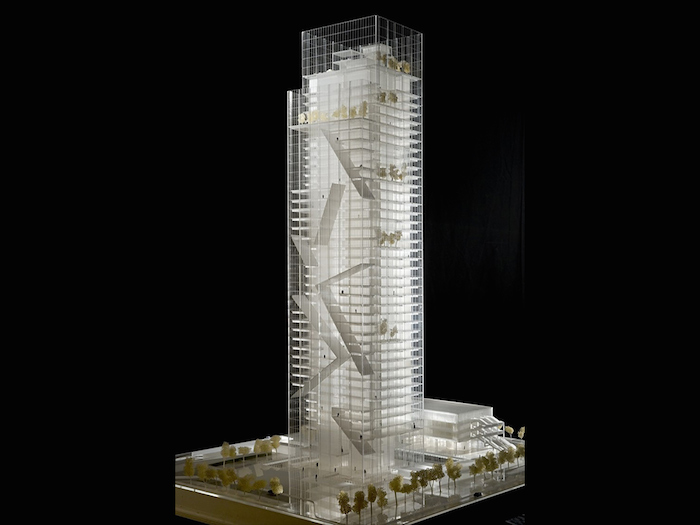

"Centrale di riscaldamento urbano, J. P. Buffi, M. Buffi, Hugh Dutton Associés, 2001-2008, corso Ferrucci-corso Peschiera" "Torre per il nuovo centro direzionale Regione Piemonte, M. e D. Fuksas, 2001-in corso, via Nizza-via Passo Buole"

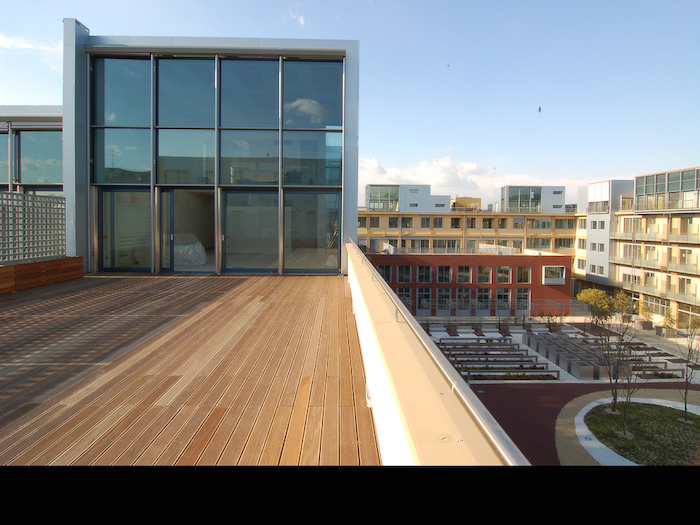

"Torre per il nuovo centro direzionale Regione Piemonte, M. e D. Fuksas, 2001-in corso, via Nizza-via Passo Buole" "Villaggio Olimpico-ARPA, Camerana & Partners (capogruppo), 2003-2005, via Giordano Bruno 181"

"Villaggio Olimpico-ARPA, Camerana & Partners (capogruppo), 2003-2005, via Giordano Bruno 181" "Termovalorizzatore, TRM spa, 2010-2013, via Gorini 50"

"Termovalorizzatore, TRM spa, 2010-2013, via Gorini 50"Negli ultimi 20 anni i grandi servizi realizzati per la collettività riguardano principalmente nuove modalità di distribuzione dell’energia e del calore e di smaltimento dei rifiuti: parola d’ordine è sostenibilità, risparmio energetico. La razionalizzazione e la concentrazione delle varie attività in un unico luogo sono perseguite dai privati come dagli enti pubblici, che scelgono di insediarsi in nuove torri “eco-friendly” su aree dismesse.

INFO

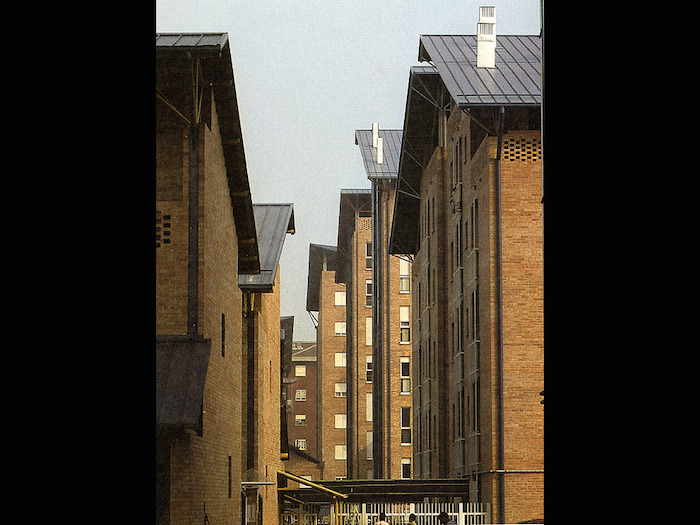

INFO "Residenze per la Centro Storico Torinese spa, Gabetti & Isola, G. Drocco, 1978-1984, via Santa Chiara-via Sant’Agostino, via Bonelli"

"Residenze per la Centro Storico Torinese spa, Gabetti & Isola, G. Drocco, 1978-1984, via Santa Chiara-via Sant’Agostino, via Bonelli" "Casa Solare, Gabetti & Isola, 1982-1984, via Guglielmo Marconi 7 Orbassano"

"Casa Solare, Gabetti & Isola, 1982-1984, via Guglielmo Marconi 7 Orbassano" "Tetti Blu, Gabetti & Isola, A. De Rege, 1983-1987, via Sestriere Rivoli"

"Tetti Blu, Gabetti & Isola, A. De Rege, 1983-1987, via Sestriere Rivoli" "Quartiere Castello, DIPRADI-Politecnico di Torino, 1983-1990, Nichelino"

"Quartiere Castello, DIPRADI-Politecnico di Torino, 1983-1990, Nichelino" "Palazzo in corso Re Umberto, P.P. Maggiora – ArchA spa, 1984-1989, corso Re Umberto 31"

"Palazzo in corso Re Umberto, P.P. Maggiora – ArchA spa, 1984-1989, corso Re Umberto 31" "Residenze in corso Francia, Derossi Associati, Gabetti & Isola, 1992-1997, corso Francia 430"

"Residenze in corso Francia, Derossi Associati, Gabetti & Isola, 1992-1997, corso Francia 430" "Hotel Santo Stefano e Casa di Monsù Pingon, Gabetti & Isola, F. Fusari; F. De Giuli, C. Pistis, 2000-2003, via Porta Palatina 19, via della Basilica 13"

"Hotel Santo Stefano e Casa di Monsù Pingon, Gabetti & Isola, F. Fusari; F. De Giuli, C. Pistis, 2000-2003, via Porta Palatina 19, via della Basilica 13" "Residenza a Settimo Torinese, ELASTICO, C. Carena, 2000-2006, via Italia 25 Settimo Torinese"

"Residenza a Settimo Torinese, ELASTICO, C. Carena, 2000-2006, via Italia 25 Settimo Torinese" "Case a Chieri, Frlan+Jansen Architetti, C. Bagnasacco, 2004-2008, via Gastaldi Chieri"

"Case a Chieri, Frlan+Jansen Architetti, C. Bagnasacco, 2004-2008, via Gastaldi Chieri" "Torino Loft ex Ceat, A. Rolla, V. Neirotti, 2005-2006, corso Regio Parco-via Parma"

"Torino Loft ex Ceat, A. Rolla, V. Neirotti, 2005-2006, corso Regio Parco-via Parma" "Palazzo Brenta, Frlan+Jansen Architetti, D. Trad, 2006-2010, via Brenta Rivoli"

"Palazzo Brenta, Frlan+Jansen Architetti, D. Trad, 2006-2010, via Brenta Rivoli" "Ex Tobler, F. Cucchiarati, 2007-2009, via Aosta 8"

"Ex Tobler, F. Cucchiarati, 2007-2009, via Aosta 8" "Residenza Parma 33, BSA, Giacosa Palitto architetti, 2009, via Parma 33"

"Residenza Parma 33, BSA, Giacosa Palitto architetti, 2009, via Parma 33" "Residenza 25 Verde, L. Pia, U. Bossolono, 2010-2011, via Chiabrera 25"

"Residenza 25 Verde, L. Pia, U. Bossolono, 2010-2011, via Chiabrera 25" "Palazzo della Luce, Emprin Jaeger Architetti Associati, 2010-2014, via Giuseppe Bertola 40"

"Palazzo della Luce, Emprin Jaeger Architetti Associati, 2010-2014, via Giuseppe Bertola 40" "Hotel Carlina, F. Fusari, F. De Giuli, C. Pistis, 2011-2014, piazza Carlo Emanuele 15"

"Hotel Carlina, F. Fusari, F. De Giuli, C. Pistis, 2011-2014, piazza Carlo Emanuele 15"La riqualificazione edilizia del centro storico, a partire da quella innescata nel Quadrilatero Romano tra anni ’70 e ’80, rende possibile l’investimento in nuove residenze e alberghi: operazioni di minimo impatto architettonico ma di grande risultato in termini di utilizzo pubblico. In altre zone, a un’iniziale idea di sostituzione radicale si affianca progressivamente quella di riuso, anche di fabbriche dismesse.

INFO

INFO "Lingotto, Renzo Piano Building Workshop, 1983-2003, via Nizza 250"

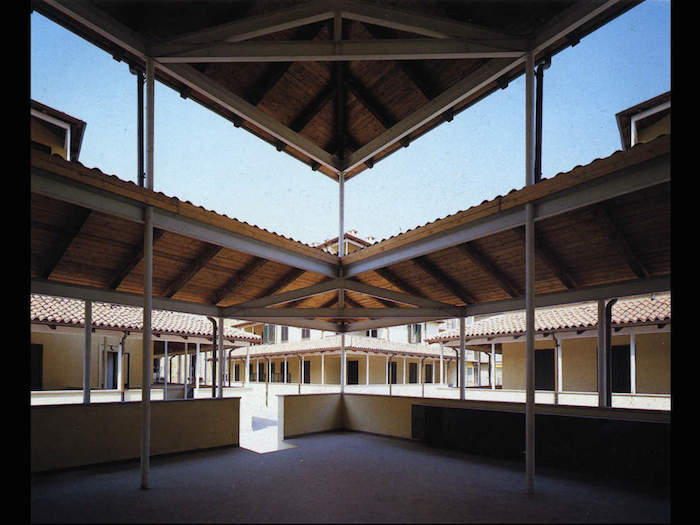

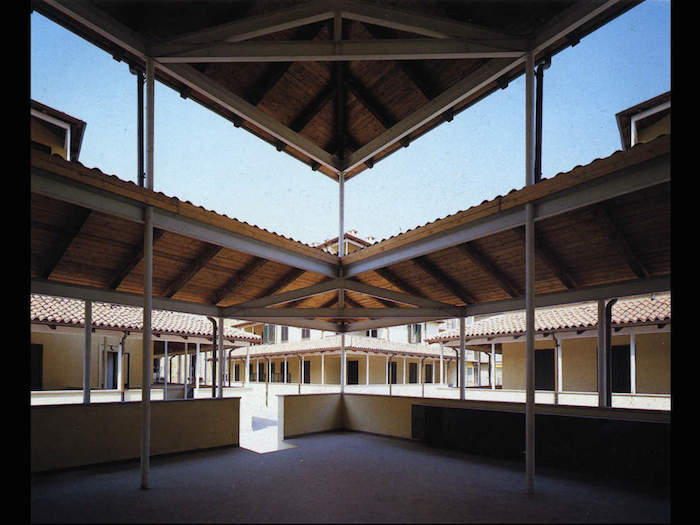

"Lingotto, Renzo Piano Building Workshop, 1983-2003, via Nizza 250" "Cortile del Maglio, G. Torretta, P.L. Brusasco, A. Comoglio, C. Perino, 1994-2001, via Borgo Dora-via Vittorio Andreis"

"Cortile del Maglio, G. Torretta, P.L. Brusasco, A. Comoglio, C. Perino, 1994-2001, via Borgo Dora-via Vittorio Andreis" "Basic Village, Baietto Battiato Bianco Architetti Associati, 1997-2001, corso Regio Parco 39"

"Basic Village, Baietto Battiato Bianco Architetti Associati, 1997-2001, corso Regio Parco 39" "Magazzino Robe di Kappa, C. Pession, 1998, strada della Cebrosa 106"

"Magazzino Robe di Kappa, C. Pession, 1998, strada della Cebrosa 106" "Centro La Certosa, A. Besso Marcheis, Frlan+Jansen Architetti, C. Bagnasacco et al., 1998-2003, via Spagna 10-12 Collegno"

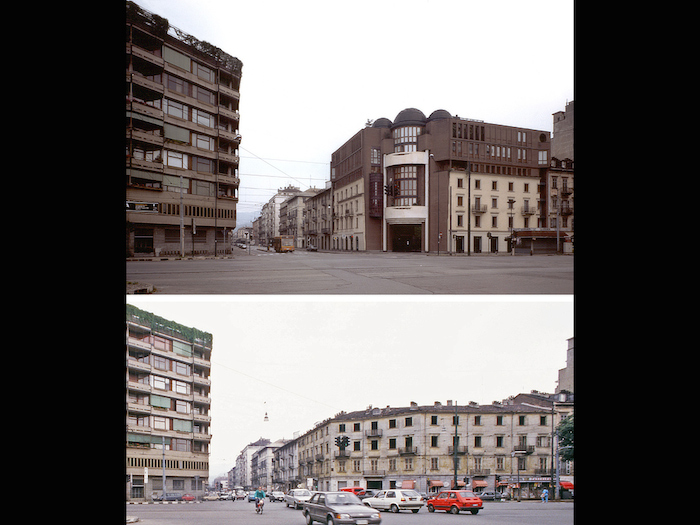

"Centro La Certosa, A. Besso Marcheis, Frlan+Jansen Architetti, C. Bagnasacco et al., 1998-2003, via Spagna 10-12 Collegno" "Centro Palatino, M. e D. Fuksas, 1998-2011, piazza della Repubblica"

"Centro Palatino, M. e D. Fuksas, 1998-2011, piazza della Repubblica" "Centro Assistenza Iveco, M. Visconti, Gabetti & Isola, 1999-2001, lungo Stura Lazio 15"

"Centro Assistenza Iveco, M. Visconti, Gabetti & Isola, 1999-2001, lungo Stura Lazio 15" "Parco Commerciale Dora, Studio Granma, PromoGeCo, 1999-2003, via Livorno-via Treviso-via Antonello da Messina"

"Parco Commerciale Dora, Studio Granma, PromoGeCo, 1999-2003, via Livorno-via Treviso-via Antonello da Messina" ""

"" "Atelier Fleuriste, ELASTICO SPA, 1999-2008, strada Andezeno 52 Chieri"

"Atelier Fleuriste, ELASTICO SPA, 1999-2008, strada Andezeno 52 Chieri" "Centro 45° Nord, 5+1 AA, S. Brandolini, 2000-2006, via Fortunato Postiglione 1 Moncalieri"

"Centro 45° Nord, 5+1 AA, S. Brandolini, 2000-2006, via Fortunato Postiglione 1 Moncalieri" "Eataly, Negozio Blu Architetti Associati, G. Bartoli, 2001-2007, via Nizza 230"

"Eataly, Negozio Blu Architetti Associati, G. Bartoli, 2001-2007, via Nizza 230" "Cineporto, Baietto Battiato Bianco Architetti Associati, 2001-2008, via Cagliari 42"

"Cineporto, Baietto Battiato Bianco Architetti Associati, 2001-2008, via Cagliari 42" "Vitali Park, J.P. Buffi, C. Picco, Studio Inmar et al., 2003-2006, via Orvieto"

"Vitali Park, J.P. Buffi, C. Picco, Studio Inmar et al., 2003-2006, via Orvieto" "SNOS, Studio Granma, 2004-2008, corso Mortara-via Tesso"

"SNOS, Studio Granma, 2004-2008, corso Mortara-via Tesso" "Mirafiori Motor Village, DIPRADI-Politecnico di Torino, Ingest Facility spa et al., 2006, piazza Cattaneo 9"

"Mirafiori Motor Village, DIPRADI-Politecnico di Torino, Ingest Facility spa et al., 2006, piazza Cattaneo 9" "Juventus Stadium, Studio Gau, Studio Shesa, Studio Ossola, Studio Rolla, 2006-2011, strada Altessano"

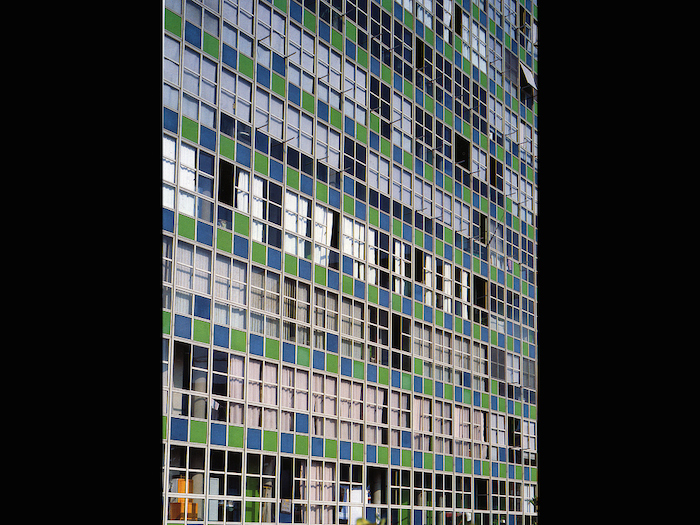

"Juventus Stadium, Studio Gau, Studio Shesa, Studio Ossola, Studio Rolla, 2006-2011, strada Altessano"Riuso o costruzione ex novo: anche nel caso del commercio e del terziario, il patrimonio industriale dismesso offre ampie opportunità, sia in termini di riqualificazione, sia di tabula rasa e nuova costruzione. Allo stesso tempo, nuovi complessi nascono in stretta connessione con le grandi infrastrutture: sono i centri commerciali prossimi alla tangenziale.

INFO

INFO "Casa Aurora, A. Rossi, G. Braghieri, 1984-1987, corso Emilia 8-corso Giulio Cesare 29 "

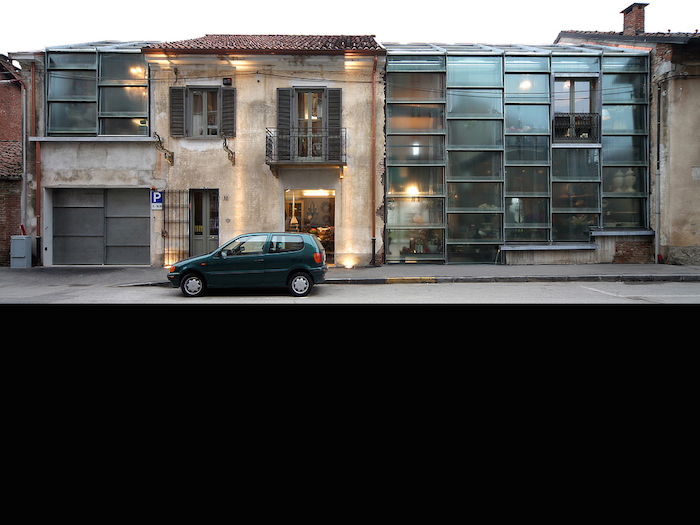

"Casa Aurora, A. Rossi, G. Braghieri, 1984-1987, corso Emilia 8-corso Giulio Cesare 29 " "Uffici ILTI Luce, UdA, 2001-2003, via Pacini 53"

"Uffici ILTI Luce, UdA, 2001-2003, via Pacini 53" "Uffici Ambrosetti, Studio De Ferrari Architetti, C. Gatti, 2003-2004, strada Genova 214 Moncalieri"

"Uffici Ambrosetti, Studio De Ferrari Architetti, C. Gatti, 2003-2004, strada Genova 214 Moncalieri" "Centro Direzionale Intesa Sanpaolo, Renzo Piano Building Workshop, 2006-2015, corso Inghilterra"

"Centro Direzionale Intesa Sanpaolo, Renzo Piano Building Workshop, 2006-2015, corso Inghilterra" "Toolbox, C. Tiazzoldi, 2009-2010, via Agostino da Montefeltro 2"

"Toolbox, C. Tiazzoldi, 2009-2010, via Agostino da Montefeltro 2" "Studio Legale Tosetto, Weigmann e Associati, MARC, FRED srl, 2009-2011, corso Galileo Ferraris 43"

"Studio Legale Tosetto, Weigmann e Associati, MARC, FRED srl, 2009-2011, corso Galileo Ferraris 43" "Centro Direzionale Lavazza, Cino Zucchi Architetti, AI Engineering, et al., 2010-2015, via Bologna-via Ancona"

"Centro Direzionale Lavazza, Cino Zucchi Architetti, AI Engineering, et al., 2010-2015, via Bologna-via Ancona"Torino città di cultura, ma anche di servizi, ricerca, terziario avanzato. Accanto alle nuove grandi sedi di rappresentanza, nuove forme di lavoro prendono forma in spazi dismessi: dal coworking a soluzioni che coniugano uffici, formazione e spazi aperti al quartiere.

INFO

INFO "Piano di recupero di San Salvario, ATC Projet.to, 2001-2012"

"Piano di recupero di San Salvario, ATC Projet.to, 2001-2012" "Contratto di quartiere di via Parenzo, ATC, ATC Projet, 2005-2014 (foto di Stefano Fusaro)"

"Contratto di quartiere di via Parenzo, ATC, ATC Projet, 2005-2014 (foto di Stefano Fusaro)" INFO

INFO "Sharing, Studio Costa & Partners Srl, Studio Mellano Associati, 2008-2011, via Ribordone 12 "

"Sharing, Studio Costa & Partners Srl, Studio Mellano Associati, 2008-2011, via Ribordone 12 " "Residenza temporanea di piazza della Repubblica, Fagnoni & Associati Architetti, GPA Ingegneri srl, 2008-2013, piazza della Repubblica 14"

"Residenza temporanea di piazza della Repubblica, Fagnoni & Associati Architetti, GPA Ingegneri srl, 2008-2013, piazza della Repubblica 14" "Numero Zero, P. Sanna, C. Mossetti, 2008-2012, via Cottolengo 4"

"Numero Zero, P. Sanna, C. Mossetti, 2008-2012, via Cottolengo 4" "Residenza temporanea di via San Pio V, Studio De Ferrari Architetti, 2009-2015, via San Pio V 11"

"Residenza temporanea di via San Pio V, Studio De Ferrari Architetti, 2009-2015, via San Pio V 11" INFO

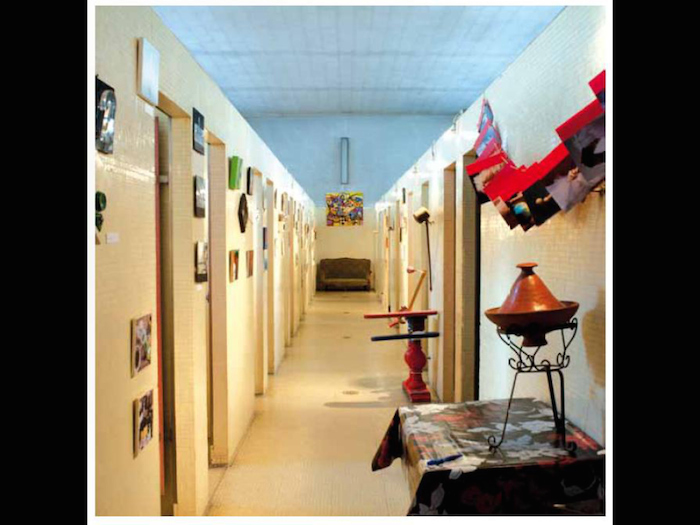

INFO "Cascina Roccafranca, Crotti+Forsans architetti, A. De Rossi, ATC Projet.to, Studio GSP, 2004-2007, via Rubino 45"

"Cascina Roccafranca, Crotti+Forsans architetti, A. De Rossi, ATC Projet.to, Studio GSP, 2004-2007, via Rubino 45" "Casa del Quartiere di San Salvario, Servizio Edifici Municipali Città di Torino, 2003-2010, via Morgari 14"

"Casa del Quartiere di San Salvario, Servizio Edifici Municipali Città di Torino, 2003-2010, via Morgari 14" "Bagni Pubblici di via Agliè, Servizio Edifici Municipali Città di Torino, 2006-2013, via Agliè 9"

"Bagni Pubblici di via Agliè, Servizio Edifici Municipali Città di Torino, 2006-2013, via Agliè 9" "Cecchi Point Hub multiculturale, Studio Bajma, 2009-2012, via Antonio Cecchi 17"

"Cecchi Point Hub multiculturale, Studio Bajma, 2009-2012, via Antonio Cecchi 17" INFO

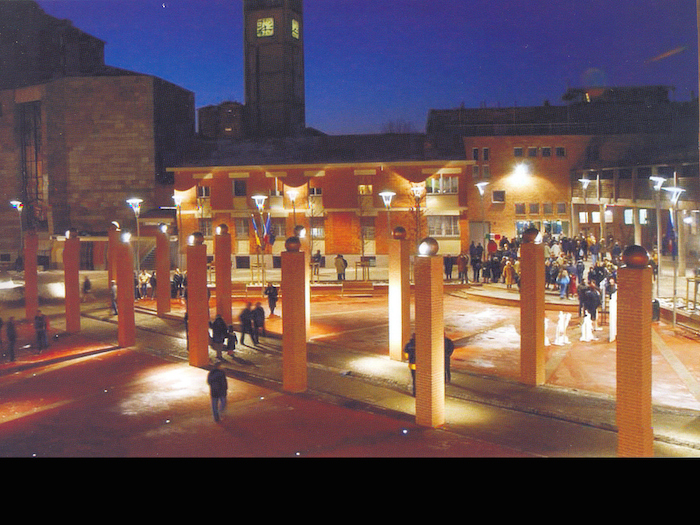

INFO "Urban 2, Piazza Eugenio Montale, Direzione Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino, 1996 "

"Urban 2, Piazza Eugenio Montale, Direzione Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino, 1996 " "Urban 2, Piazza Livio Bianco, Direzione Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino, 2002-2003"

"Urban 2, Piazza Livio Bianco, Direzione Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino, 2002-2003" "Piazza Giovanni Astengo, Direzione Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino, 2004"

"Piazza Giovanni Astengo, Direzione Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino, 2004" "Urban Barriera, Mercato di piazza Foroni-Cerignola, Servizio Infrastrutture per il Commercio, 2012-2014"

"Urban Barriera, Mercato di piazza Foroni-Cerignola, Servizio Infrastrutture per il Commercio, 2012-2014" INFO

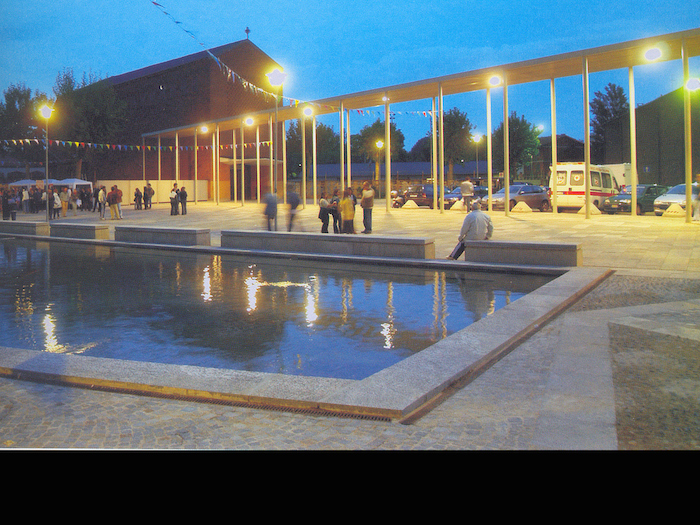

INFO "Torino Città d'Acque- Parco Colonnetti, Città di Torino, 1993-2008 "

"Torino Città d'Acque- Parco Colonnetti, Città di Torino, 1993-2008 " "Torino Città d'Acque- Parco Stura, Città di Torino, 1993- in corso"

"Torino Città d'Acque- Parco Stura, Città di Torino, 1993- in corso"Dal 1993 il Comune di Torino lavora al recupero delle rive dei fiumi per realizzare un unico parco di 70 km, con una superficie di 17 milioni di metri quadrati. Questo sistema di fruizionecomplesso (percorsi pedonali, ciclabili, naturalistici, didattici) si combina con la tutela e la valorizzazionedelle peculiarità ambientali e paesaggistiche di ogni corso d'acqua.

INFO

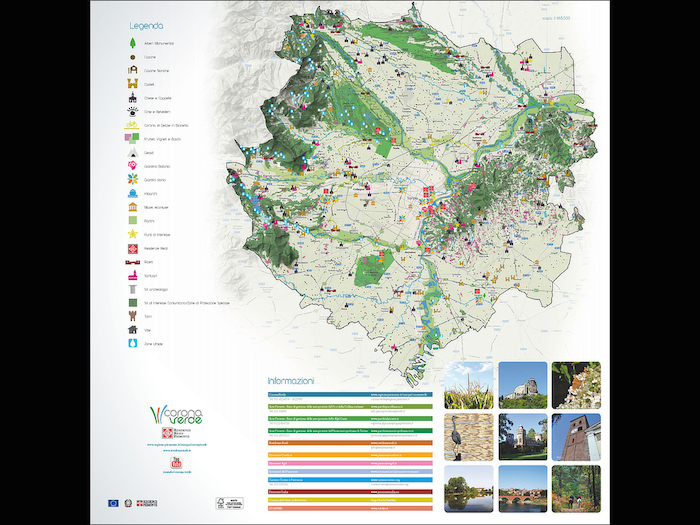

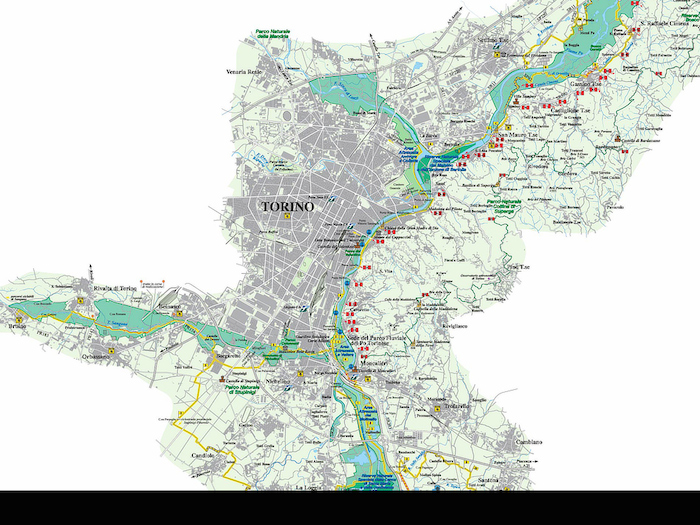

INFO "Corona Verde, Regione Piemonte, 2009-in corso"

"Corona Verde, Regione Piemonte, 2009-in corso" "Parchi Reali - La Mandria, Regione Piemonte"

"Parchi Reali - La Mandria, Regione Piemonte" "Parchi Reali - Stupinigi, Regione Piemonte"

"Parchi Reali - Stupinigi, Regione Piemonte" "Parco del Po e della Collina Torinese"

"Parco del Po e della Collina Torinese" "Riserva naturale Parco del Meisino"

"Riserva naturale Parco del Meisino" "Parco Tangenziale Verde, PRUSST 2010 Plan, 2006-in corso"

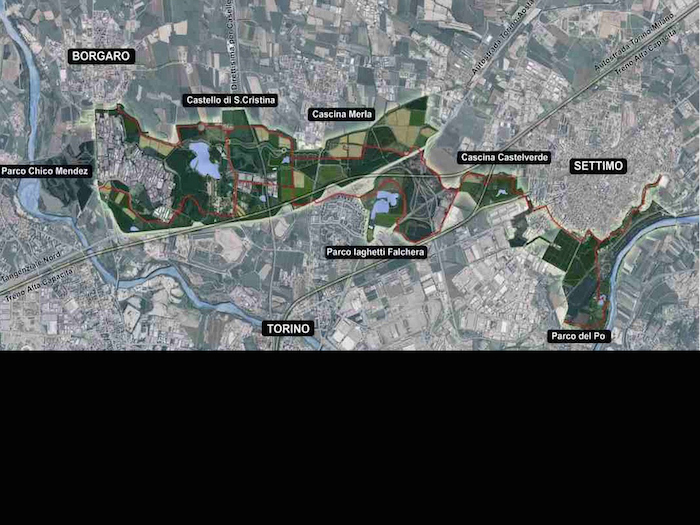

"Parco Tangenziale Verde, PRUSST 2010 Plan, 2006-in corso"Corona Verde è un progetto strategico di scala territoriale che intende connettere il sistema delle aree protette urbane e periurbane di area metropolitana, raccordandole con i parchi regionali e con il contesto agricolo e forestale delle valli pedemontane. L'iniziativa a regia regionale è tuttora in corso, e coinvolge 93 comuni coprendo un'area di 165.000 ettari.

INFO

INFO "Parco Archeologico della Porta Palatina, G. Durbiano et al., 2003-2006, Piazza Cesare Augusto"

"Parco Archeologico della Porta Palatina, G. Durbiano et al., 2003-2006, Piazza Cesare Augusto" "Piazza d'Armi, A. Isozaki et al., 2002-2006, corso Sebastopoli/corso Montelungo/corso Giovanni Agnelli"

"Piazza d'Armi, A. Isozaki et al., 2002-2006, corso Sebastopoli/corso Montelungo/corso Giovanni Agnelli"Il sistema dei grandi grandi parchi urbani storici della città, e la rete più minuta di giardini ed aree verdi collocati nel tessutoconsolidato sono tra gli elementi basilari di struttura, connessione e ricucitura delle trame urbane. Il lavoro condotto negli anni su questo tipo di spazi ha provato a rafforzarne la dimensione paesaggistica, ed il valore collettivo di fruizione, uso ed identità.

INFO

INFO "Parco Dora, Latz+Partners et al., 2001-2012, corso Mortara/via Orvieto/via Livorno"

"Parco Dora, Latz+Partners et al., 2001-2012, corso Mortara/via Orvieto/via Livorno" "Parco Aurelio Peccei, Città di Torino, 2015, via Cigna"

"Parco Aurelio Peccei, Città di Torino, 2015, via Cigna"La transizione postindustriale attraversata dalla città ha avuto esiti importanti anche dal punto di vista del recupero ambientale, con la resituzione alla collettività di oltre 50 ettari di aree a parco. Identità industriale, loisir e nuova fruzione degli spazi aperti sono le caratteristiche principali di Parco Dora, nell'area di Spina 3, e di Parco Aurelio Peccei, nell'area di Spina 4.

INFO

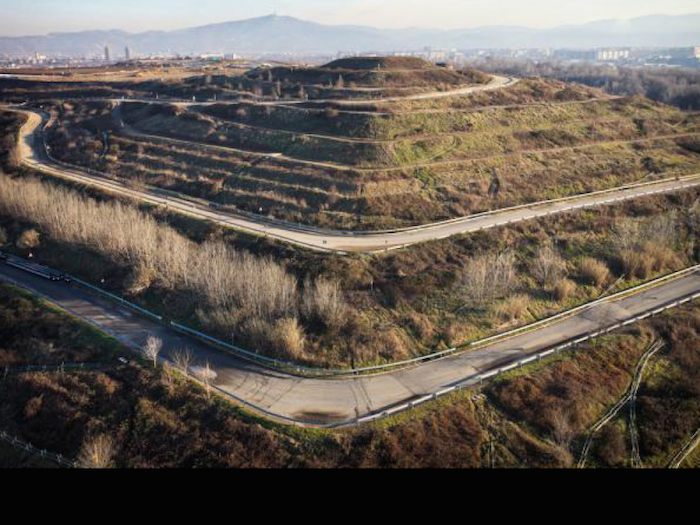

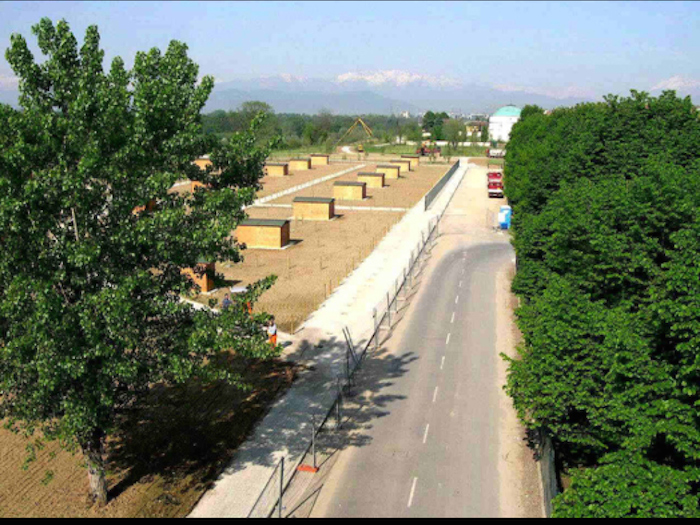

INFO "Basse di Stura, Città di Torino, 2009-in corso, strada comunale del Villaretto"

"Basse di Stura, Città di Torino, 2009-in corso, strada comunale del Villaretto"Dopo la completa cessazione delle attività della discarica nel 2009 è stato avviato il programma per la rinaturalizzazione dell'area. Il ripristino ambientale prevede la messa in sicurezza dei terreni, la ricostituzione della copertura vegetale e la riduzione dell'impatto visivo attraverso la creazione di barriere arboree lungo il perimetro.

INFO

INFO "Torino Città d'Acque - orti regolamentati, Città di Torino, 1993-in corso"

"Torino Città d'Acque - orti regolamentati, Città di Torino, 1993-in corso" "Cascina Quadrilatero, Coldiretti et al., 2014, Piazza Emanuele Filiberto"

"Cascina Quadrilatero, Coldiretti et al., 2014, Piazza Emanuele Filiberto" "Orti Alti, E. Carmagnani et al., 2010-in corso"

"Orti Alti, E. Carmagnani et al., 2010-in corso"Il rapporto tra agricoltura città si è modificato profondamente in questi ultimi anni. L'avvio di progetti ed azioni specifiche, come il TOCC/ Torino Città da Coltivare o come Miraorti, ha contribuito incentivare una gestione dell'agricoltura in territorio urbano che ne riconosca le valenze alimentari ma anche sociali, ambientali e di tutela del suolo.

INFO

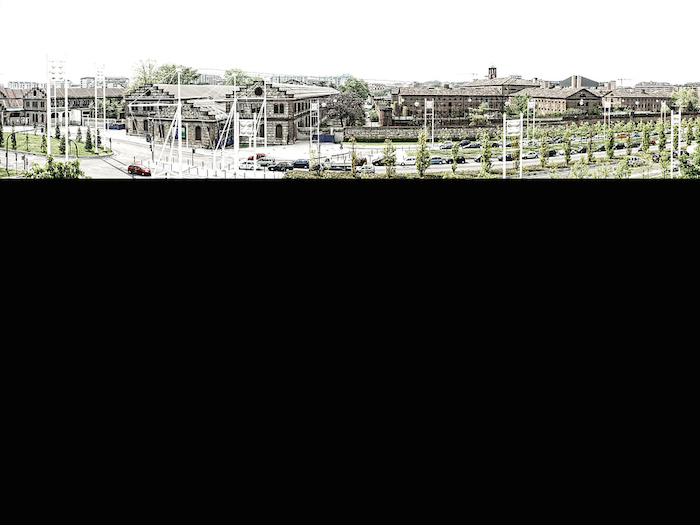

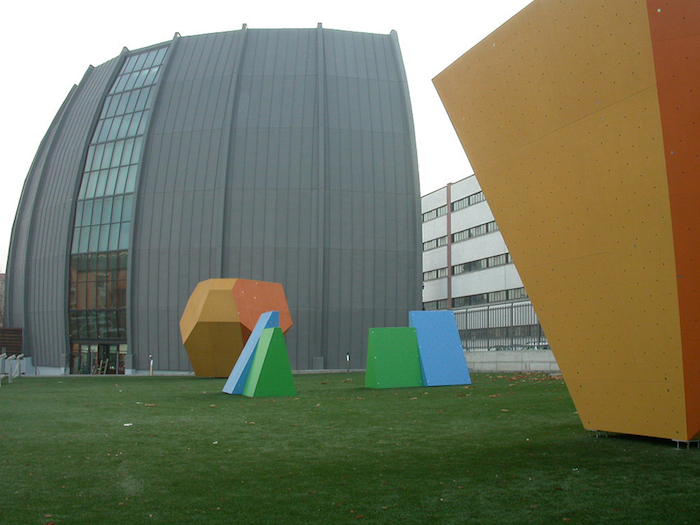

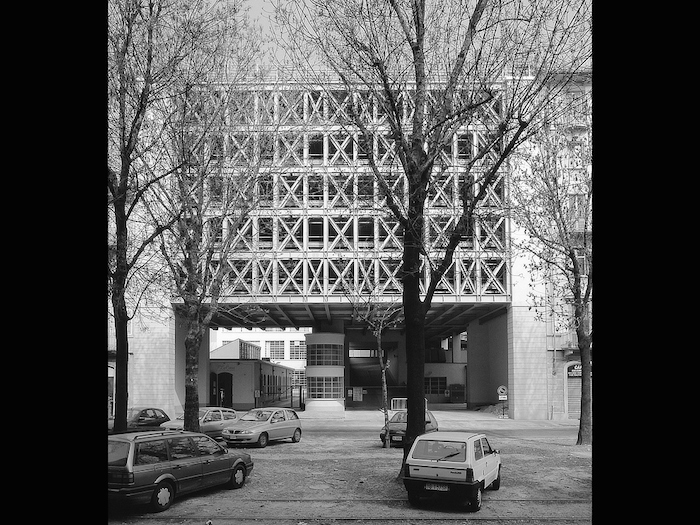

INFO "Cittadella Politecnica, Studio Valle et al., 1997-2011, corso Castelfidardo/via Borsellino/corso Peschiera"

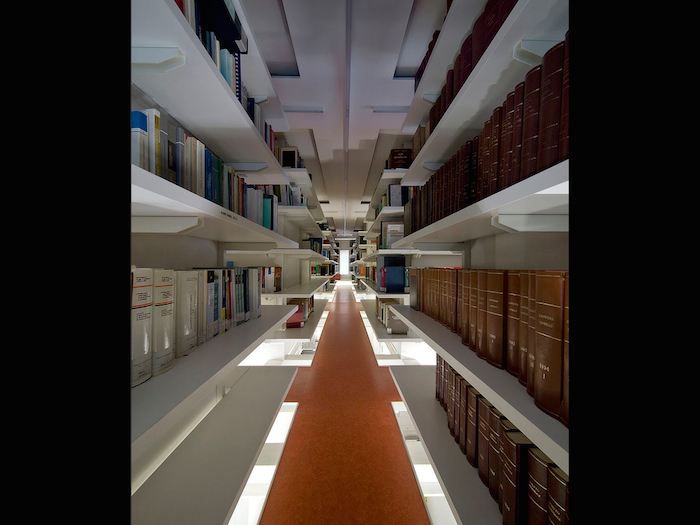

"Cittadella Politecnica, Studio Valle et al., 1997-2011, corso Castelfidardo/via Borsellino/corso Peschiera" "Centro del Design, Isolarchitetti, 2006-2011, corso Settembrini 210"

"Centro del Design, Isolarchitetti, 2006-2011, corso Settembrini 210" "Scuola di Biotecnologie, Luciano Pia, 2000-2006, via Nizza 52"

"Scuola di Biotecnologie, Luciano Pia, 2000-2006, via Nizza 52" "Campus Luigi Einaudi, Foster&Partners et al., 2001-2012, Lungo Dora Siena"

"Campus Luigi Einaudi, Foster&Partners et al., 2001-2012, Lungo Dora Siena" "Facoltà di Economia e CSI Piemonte, Andrea Bruno, 1997-1991 e 2005-2009, corso Unione Sovietica 216-218"

"Facoltà di Economia e CSI Piemonte, Andrea Bruno, 1997-1991 e 2005-2009, corso Unione Sovietica 216-218" "Cavallerizza -Aula Magna Università degli Studi, Agostino Magnaghi et al., 2006-2014, via Verdi 9"

"Cavallerizza -Aula Magna Università degli Studi, Agostino Magnaghi et al., 2006-2014, via Verdi 9"Il Politecnico di Torino ha scelto di concentrare il proprio programma edilizio principalmente su due nuove sedi: la Cittadella Politecnica a Spina 2 e il nuovo Centro del Design a Mirafiori. L’Università degli Studi, invece, ha impostato un modello di Campus Urbano che si inserisce all’interno del tessuto della città in modo capillare, nell'area del centro storico e lungo l'asse del Po.

INFO

INFO "Complesso di piazza Aldo Moro, Ugo Baratozzi et al., in corso, via Verdi/via Sant'Ottavio"

"Complesso di piazza Aldo Moro, Ugo Baratozzi et al., in corso, via Verdi/via Sant'Ottavio" "Torino Esposizioni, Poliecnico di Torino, in corso, corso Massimo d'Azeglio 15b"

"Torino Esposizioni, Poliecnico di Torino, in corso, corso Massimo d'Azeglio 15b" "Arcate MOI, Politecnico di Torino e Università degli Studi, in corso, via Giordano Bruno 191"

"Arcate MOI, Politecnico di Torino e Università degli Studi, in corso, via Giordano Bruno 191" "Polo Scientifico di Grugliasco, Università degli Studi, in corso, corso torino/strada antica di Grugliasco"

"Polo Scientifico di Grugliasco, Università degli Studi, in corso, corso torino/strada antica di Grugliasco"L'università e i suoi luoghi rappresentano uno dei principali motori dello sviluppo urbano futuro e della qualità della città. Il riuso di grandi contenitori, come ad esempio le arcate MOI e Torino Esposizioni, e la concentrazione di persone, funzioni, usi e servizi attorno ad alcune localizzazioni privilegiate sono i fuochi principali del programma"Torino Città Universitaria".

INFO

INFO "Residenza per studenti, Derossi Associati et al., 1993-1999, via Cappel Verde 5"

"Residenza per studenti, Derossi Associati et al., 1993-1999, via Cappel Verde 5" "Residenza per studenti, Luca Moretto, 2004-2005, via Bobbio 3"

"Residenza per studenti, Luca Moretto, 2004-2005, via Bobbio 3" "Residenza universitaria Lungo Dora, Agenzia Torino 2006, 2002-2005, Lungo Dora Siena 104"

"Residenza universitaria Lungo Dora, Agenzia Torino 2006, 2002-2005, Lungo Dora Siena 104" "Residenza universitaria Borsellino, Stefano Seita et al., 2003-2005, via Paolo Borsellino 42"

"Residenza universitaria Borsellino, Stefano Seita et al., 2003-2005, via Paolo Borsellino 42"La riorganizzazione degli Atenei è andata di pari passo con una crescita quantitativa delle strutture residenziali universitarie presenti in città e nell’area metropolitana. I Giochi Olimpici Invernali del 2006 sono stati proficuamente utilizzati per aumentare il numero delle strutture, tramite la riconversione dei villaggi per la stampa e gli atleti.

INFO

INFO "Manifattura Tabacchi, corso Regio Parco 142"

"Manifattura Tabacchi, corso Regio Parco 142" "Zona A TNE - Mirafiori, corso Settembrini 210"

"Zona A TNE - Mirafiori, corso Settembrini 210" "Area Gasometri, corso Farini/corso regina Margherita"

"Area Gasometri, corso Farini/corso regina Margherita"Nell'arco dei prossimi anni dieci aree di proprietà pubblica verranno trasformate per accogliere la nuova residenzialità universitaria. Si tratterà di iniziative di carattere privato che avranno il compito di sviluppare servizi e residenze efficacemente inseriti nello spazio urbano, in contesti gradevoli e al contempo vivaci e dinamici, connessi ai luoghi di studio e di ricerca.

Argomenti selezionati